こんにちは、デザインチームの瀬尾です。

インフルエンザも本格的な季節となりましたね。冷え込みも一段と強くなりました。手洗いうがいを小まめにして、体調を崩さないように気を付けましょう。

さて本日は、地元の会社さんに工場見学へ伺いましたのでそちらのご報告です。

お邪魔したのは、関市にあります杉山製作所さん。鉄アイテムをご提案する際にちょこちょこお世話になっている会社さんですが、商品や工場を見学させて頂ける機会を頂けたのでお言葉に甘えてお邪魔してきました!

アイテムとしてはいろいろ使わせて頂きますが、鉄家具に触れる機会は個人的には少ない方だと思いますので、便乗していろいろな椅子にも座らせて頂きました。重さや座り心地もそれぞれ違いますし、木家具とは違う味わいがありますね。

テーブルの脚も素敵でしたので、そちらをメインに一枚!

デザインの可能性を感じますね。

よく友人からは、写真を撮っている角度が違うと言われるのですが(笑)こういうところでしょうか。職業病かと思っています。

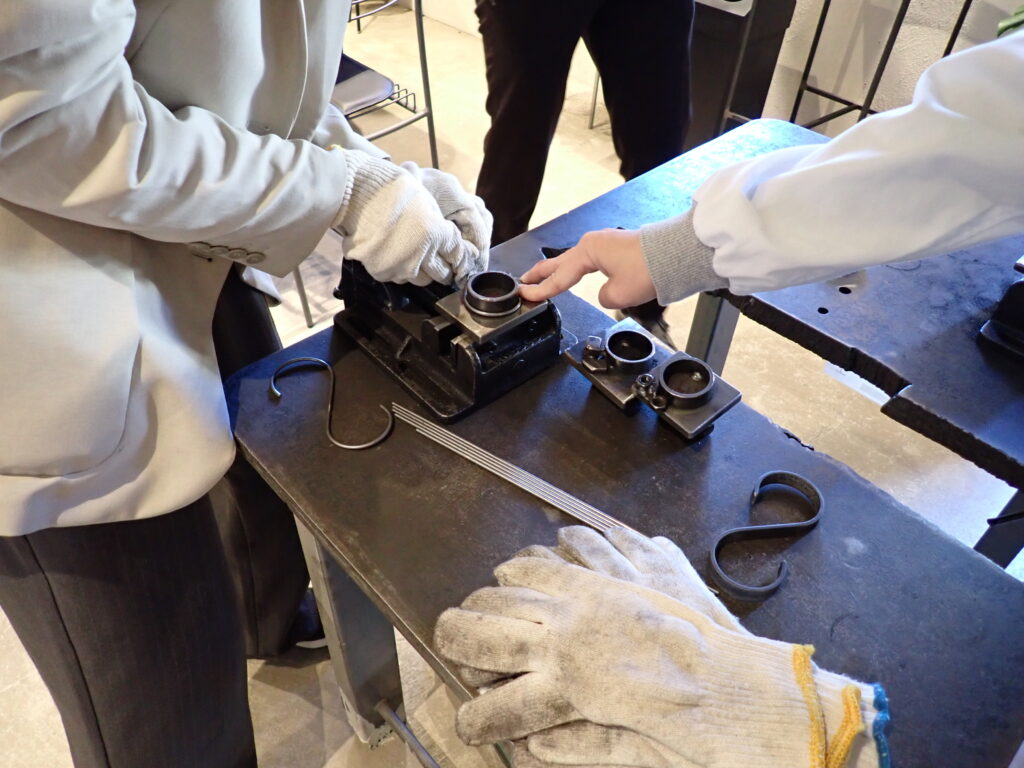

工場はとても広くて、みなさん繊細な作業をされていました。道具など見たことがないものばかりでしたので、とても勉強になりました。また、職人技を感じるお話に、大量生産ではなく手仕事で作られている奥深さを感じました。

危険な作業をされていたりもすると思うので、安全対策などもしっかりとされていましたし、作業効率を高める工夫をしながら新たな製品を生み出しているのが部材を見せてもらうとよく分かります。仕事は違いますが、私も見習わないと…と少し心が痛かったですね。

S字フックづくりのワークショップにも一緒に行ったスタッフが参加致しました。てこの原理で曲げるんです!もしかしたらどこかの内覧会などで使っているかもしれません。楽しみにして頂ければ。

弊社でもお世話になっているアイテムを見つけました!

実際に設置されているイメージが見られるのは良いですね。

シンプルですらっとしていて好きです。ネット上にもいろいろな商品があるので似たようなデザインは他にもあるかと思いますが、やはり見比べると精度の高さや繊細さが違うなと感じます。職人さんたちの手仕事、頭が下がりますね。

本日はいつもと趣向を変えてみましたが…たまには良いですよね(笑)それでは、次回もお付き合い頂けますと幸いです。